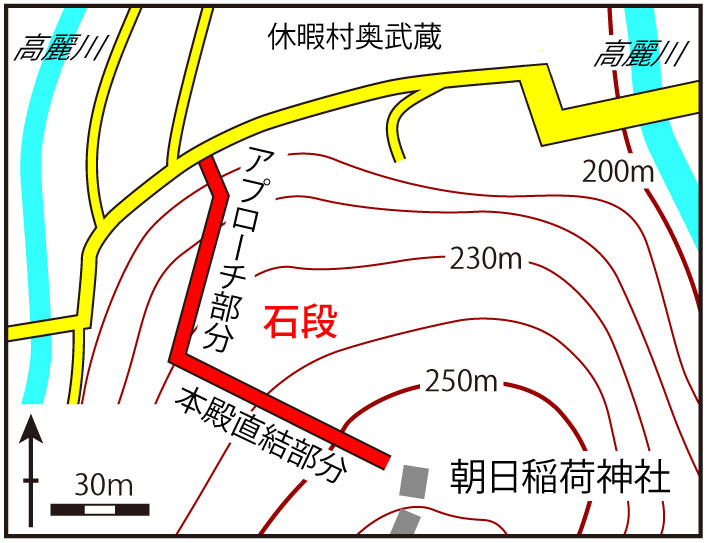

隠れた郷土の遺産、石段の魅力をあなたに~SEKINEが選ぶ埼玉の石段ベスト33+α

神社仏閣の石段は、駅の階段と違って趣があり、自然に溶け込み、個性や変化に富んでいます。

長い石段を上りつめると、観音堂や御社があたたかく迎えてくれ、すばらしい眺望が待っています。

200段、300段を超える石段は達成感も得られます。神社仏閣を訪ね石段にチャレンジしてみませんか?

体には脚力・心肺機能・バランスの維持と健康増進、心には癒しと満足感をきっと得られることでしょう!

では、SEKINEが選ぶ埼玉の石段ベスト33+α(アルファ)をお楽しみください!