原爆ドームの模型作りに挑戦してみませんか

1945年8月6日、広島市に原子爆弾が投下されました。

おびただしい数の命が奪われ、被爆者の苦しみは今なお続いています。

爆心直下付近に産業奨励館があり、核爆発の劫火にさらされました。今の原爆ドームです。

原爆の永遠の証人である原爆ドームの模型を作り、核兵器、戦争、平和について考えてみませんか!

原爆ドームの模型作りに挑戦してみませんか

原爆ドームの模型作りに挑戦してみませんか

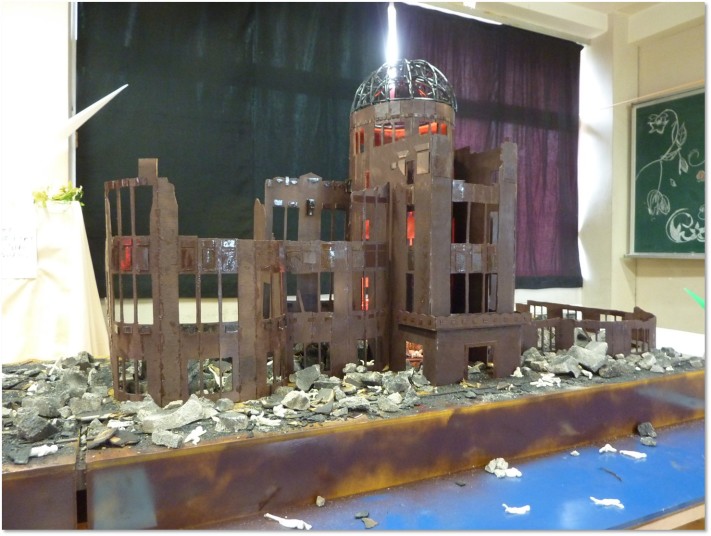

- 上の写真は、チェコのスタブバル高校(ウスティ・ナド・ラバン市)で大型の原爆ドーム模型を作る高校生と教師。

- 原爆ドームの模型を作ってみませんか。余裕があれば、被爆前の旧産業奨励館の模型にも挑戦してみてください。みなさんの個性にあふれた、オンリーワンの模型が完成することと思います。原子爆弾の惨禍を伝える平和の証人を、日本全国の津々浦々に広げましょう。

- ここではさまざまな素材を使った模型作りの例を紹介したいと思います。

〔1〕ペーパークラフト用紙で製作する。

〔2〕発泡スチロール板で製作する。

〔3〕紙粘土、石塑粘土で製作する。

〔4〕ベニヤ板・合板などで製作する。

〔5〕素焼きの小レンガを積み上げて製作する。

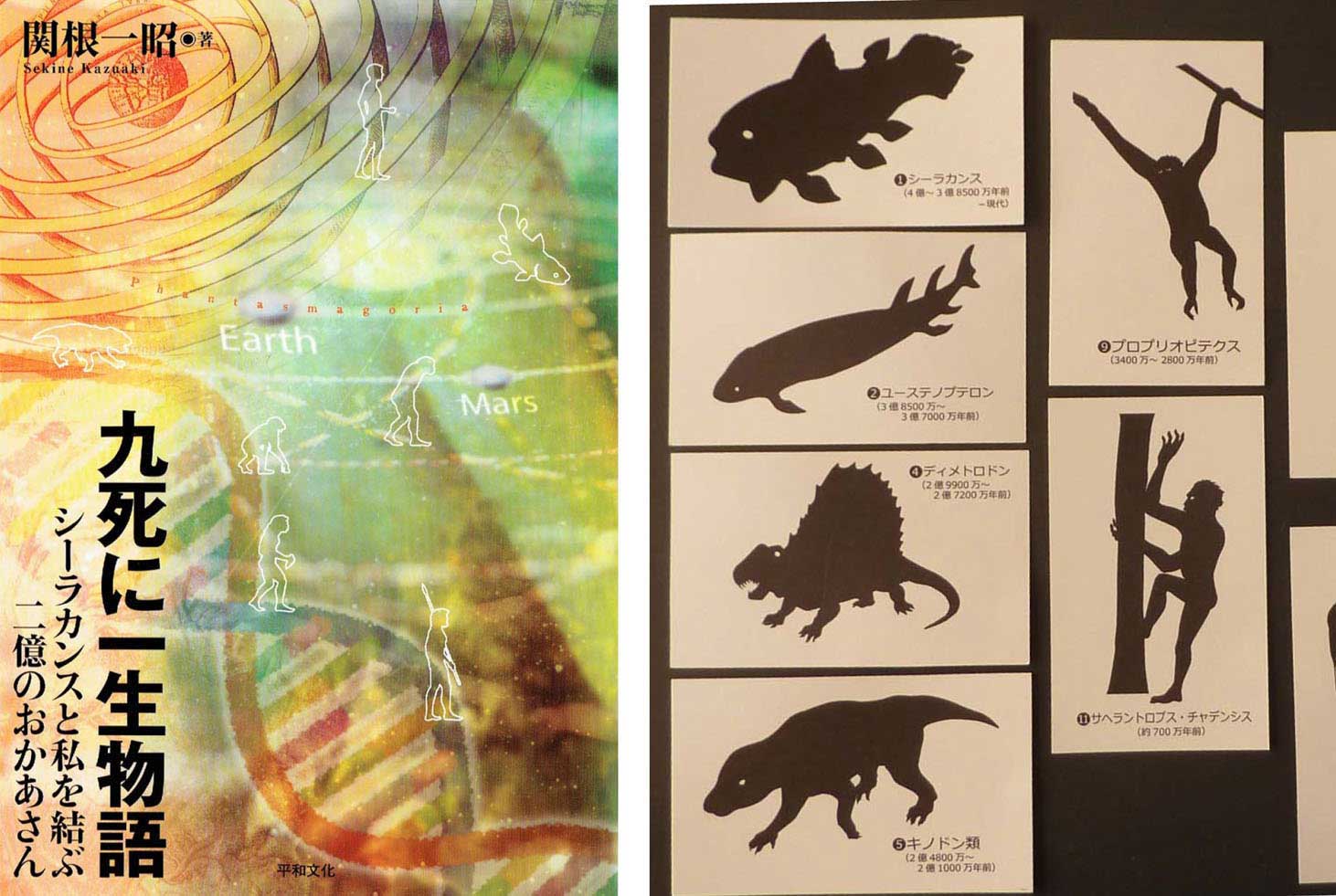

以上の5種類の素材を使った模型作りの方法について紹介します。 - 上記のいずれの方法も、原爆ドーム・旧産業奨励館を製作するための図面が必要です。その指南書として『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』(関根一昭著/平和文化発行)をご用意ください。本書の詳しいご案内は、左上のメニュー欄の「模型作り指南書の紹介」をクリックするか、下記のバナーをクリックしてください。

|

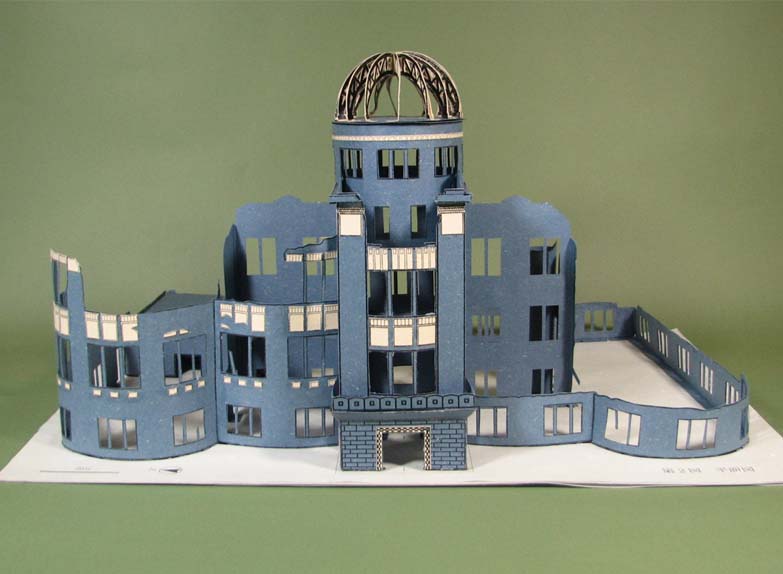

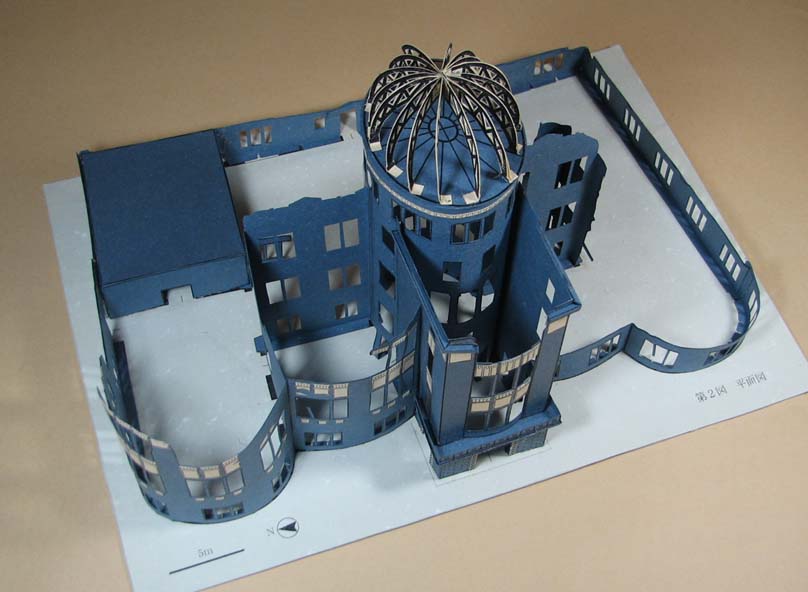

原爆ドーム模型(1) 青色のペーパークラフト用紙を使用。装飾には黄色の紙を使用。斜め上から撮影。 |

|

原爆ドーム模型(2) 正面(西面)から撮影。 |

|

原爆ドーム模型(3) 上から撮影。楕円形のドーム部分もペーパークラフト用紙を使用。 |

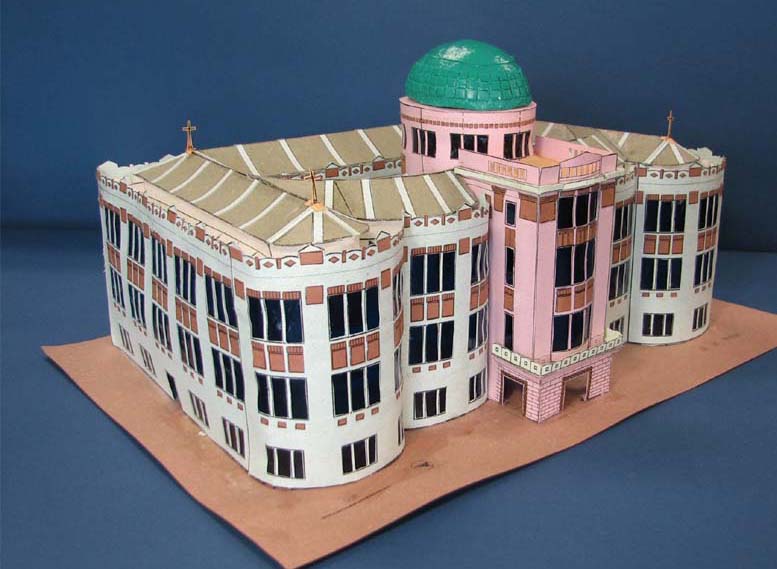

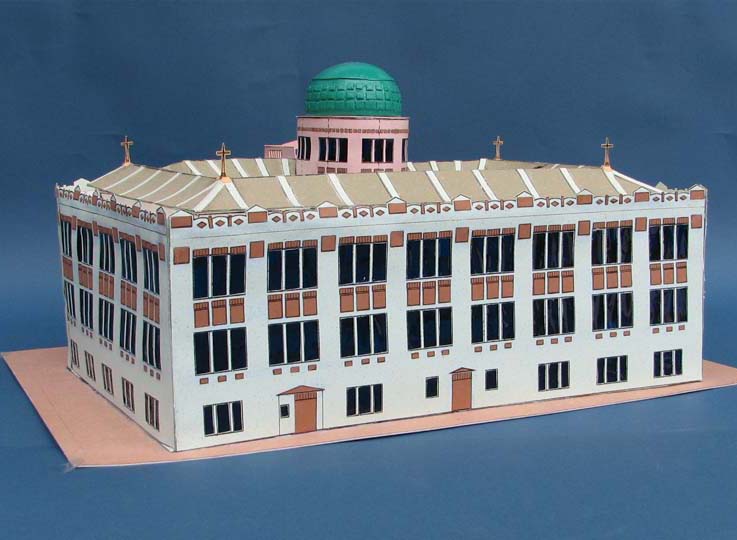

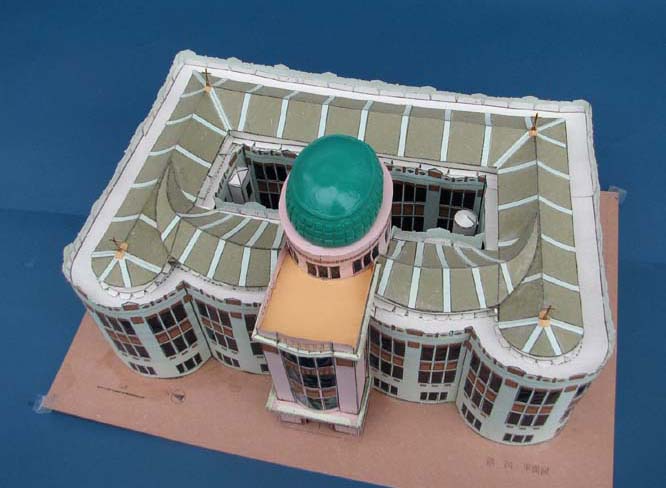

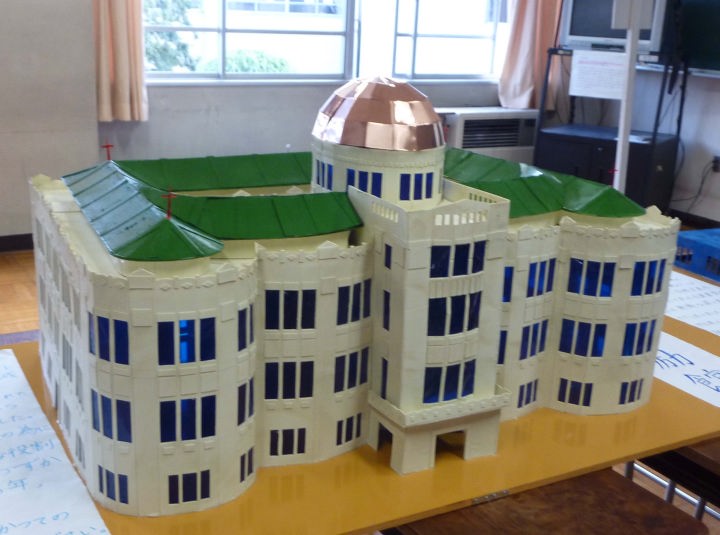

| 旧産業奨励館模型(1) 原爆ドームとは異なる色のペーパークラフト用紙を使用。原爆ドームより明るく、華やかなイメージを演出。斜め上から撮影。 |

|

| 旧産業奨励館模型(2) 背面(東面)方向から撮影。 |

|

| 旧産業奨励館模型(3) 上から撮影。緑色のドームは、紙粘土を楕円体に成形。 |

|

![]()

| 手 順 |

内 容 | ||

| 手順1 |

作りたい原爆ドームや産業奨励館の大きさや色を決めて、それに見合ったペーパークラフト用紙を用意します。外壁、屋根、装飾などでペーパークラフト用紙の厚さや色が違ってもよいでしょう。 | ||

| 手順2 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』に掲載されている製作図面をペーパークラフト用紙に適切に拡大コピーします。次にナイフで、それぞれのパーツを切り抜きます。さらに各パーツの窓や入口をカットします。 | ||

| 手順3 | 外壁や屋根などに装飾をほどこします。装飾用の図面をペーパークラフト用紙にコピーし切り抜いたものを、それぞれの場所にはりつけます。原爆ドームの装飾は欠損している場合があります。 | ||

| 手順4 | 正面部分・ドーム部分・屋根部分などの複雑なパーツからできている場所は、あらかじめ個別に組み立てておきます。原爆ドームのドーム部分はペーパークラフト用紙で作り、旧産業奨励館のドーム部分は紙粘土で作ります。 | ||

| 手順5 | 各パーツがそろったら、それらを組み立てます。平面図をコピーした台紙に、各パーツをノリづけします。ドーム部分は変形しやすいので、最後にのせましょう。全体のバランスをとりながら模型を完成させてください。 | ||

| 備 考 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』には、模型の作り方について詳細な説明が、写真、イラストなどを用いてていねいに述べられています。本書を十分にご活用いただきたいと思います。 | ||

|

原爆ドーム模型 発泡スチロール板で組み立て、それにスプレーで塗色。 |

|

旧産業奨励館模型 上の原爆ドームと同じく、発泡スチロール板で製作。大きさは同じ。色遣いは異なる。 |

| 原爆ドーム模型 教室いっぱいに広がる大型模型。厚めのスチロール板を使用。 |

|

| 原爆ドーム模型 スチロールボードを利用。冒頭の表題写真の完成作品。 |

|

![]()

| 手 順 |

内 容 | ||

| 手順1 |

発泡スチロール板を使った模型は、ペーパークラフト用紙を使った場合より大きなサイズの模型に適しています。発泡スチロール板の厚さは何種類かあります。作りたい模型の大きさと、スチロール板の強度などを勘案して、適切な厚さのスチロール板を選択してください。 | ||

| 手順2 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』に掲載されている製作図面を普通紙に拡大コピーします。それをスチロール板にはりつけます。あとで紙をはがすので、軽くはりつけておきましょう。ナイフで、それぞれのパーツを切り抜きます。スチロール板はペーパークラフト用紙と異なり、ミリ単位の厚さがあるので、切断には手間と注意が必要です。さらに各パーツの窓や入口をカットします。 | ||

| 手順3 | 外壁や屋根などに装飾をほどこします。装飾用の図面を普通紙にコピーし、薄手のスチロール板にはりつけます。それらを切り抜き、それぞれの場所にはりつけます。原爆ドームの装飾は欠損している場合があります。 | ||

| 手順4 | 正面部分・ドーム部分・屋根部分などの複雑なパーツからできている場所は、あらかじめ個別に組み立てておきます。原爆ドームのドーム部分は、針金を使って作ります。特に銅線は工作しやすく、色合いもよいのでお薦めです。実際の作り方は、指南書に詳しい解説がありますのでご参考にしてください。旧産業奨励館のドーム部分は、紙粘土またはデザイン用の楕円の半球などを利用します。 | ||

| 手順5 | 各パーツがそろったら、それらを組み立てます。平面図をはりつけた台座に、各パーツを固定します。全体のバランスをとりながら、しっかり接着させてください。最後にスチロール板に、カラースプレーで彩色して完成です。なお、彩色は組み立てる前に、各パーツごとに行うこともできます。 | ||

| 備 考 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』には、模型の作り方について詳細な説明が、写真、イラストなどを用いてていねいに述べられています。本書を十分にご活用いただきたいと思います。 | ||

|

原爆ドーム模型 超リアルな壁に塗り上げられた作品(建築のプロが製作)。 |

|

原爆ドーム模型 発泡スチロール板に石塑粘土を上塗りした作品。 |

| 原爆ドーム模型 粘土で作った壁の上に、レンガ状の模様を描いた作品。 |

|

| 原爆ドーム模型 粘土で壁を作り、赤褐色の単色で塗りあげた作品。 |

|

![]()

| 手 順 |

内 容 | ||

| 手順1 |

粘土を使った模型は、壁の質感を出すのに適切な材料です。紙粘土や石塑粘土などがあります。石塑粘土は壁にふさわしい素材です。ホワイトセメントを利用してもよいでしょう。まず。上記の中から適切な材料を選んで準備します。なお、壁材を塗る下地には、スチロール板などを利用します。 | ||

| 手順2 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』に掲載されている製作図面を普通紙に拡大コピーします。それをスチロール板にはりつけます。あとで紙をはがすので、軽くはりつけておきましょう。ナイフで、それぞれのパーツを切り抜きます。さらに各パーツの窓や入口をカットします。 | ||

| 手順3 | カットされたスチロール板に粘土をはりつけます。粘土は指先、ヘラなどを十分に使って、壁の質感が出るようにしあげます。筆者は、壁のザラザラ感を出すために鉄粉をまぶしたこともあります。 | ||

| 手順4 | 正面部分・ドーム部分・屋根部分などの複雑なパーツからできている場所は、あらかじめ個別に組み立てておきます。原爆ドームのドーム部分は、針金を使って作ります。特に銅線は工作しやすく、色合いもよいのでお薦めです。実際の作り方は、指南書に詳しい解説がありますのでご参考にしてください。旧産業奨励館のドーム部分は、紙粘土またはデザイン用の楕円の半球などを利用します。 | ||

| 手順5 | 各パーツがそろったら、それらを組み立てます。平面図をはりつけた台座に、各パーツを固定します。全体のバランスをとりながら、しっかり接着させてください。最後に粘土が乾いたら、カラースプレーなどで彩色して完成です。なお彩色は組み立てる前に、各パーツごとに行うこともできます。 | ||

| 備 考 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』には、模型の作り方について詳細な説明が、写真、イラストなどを用いてていねいに述べられています。本書を十分にご活用いただきたいと思います。 | ||

|

原爆ドーム模型 ベニヤ板をノコギリで切り抜いて壁を作った。 |

| 原爆ドーム模型 人と比べるといかに大きな作品かがわかる。 |

|

![]()

| 手 順 |

内 容 | ||

| 手順1 |

ベニヤ板・ベニヤ板を合わせた合板は、強度がある素材なので、大型の模型製作に適しています。各パーツはノコギリ、イトノコなどを駆使して製作しなければならないので、手間とスキルが必要です。計画している模型の大きさにしたがって、適切な厚さのベニヤ板・合板を選定してください。 | ||

| 手順2 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』に掲載されている製作図面を普通紙に拡大コピーします。それをベニヤ板などにはりつけます。あとで紙をはがすので、軽くはりつけておきましょう。ノコギリ、イトノコなどで、それぞれのパーツを切り抜きます。さらに各パーツの窓や入口をカットします。 | ||

| 手順3 | 外壁や屋根などの装飾は、ベニヤ板・合板は厚すぎるので、発泡スチロール板をお薦めします。曲げやすい素材なので、曲線部も容易に対応できます。原爆ドームの装飾は欠損している場合があります。 | ||

| 手順4 | 正面部分・ドーム部分・屋根部分などの複雑なパーツからできている場所は、あらかじめ個別に組み立てておきます。原爆ドームのドーム部分は、針金を使って作ります。特に銅線は工作しやすく、色合いもよいのでお薦めです。実際の作り方は、指南書に詳しい解説がありますのでご参考にしてください。旧産業奨励館のドーム部分は、紙粘土またはデザイン用の楕円の半球などを利用します。 | ||

| 手順5 | 各パーツがそろったら、それらを組み立てます。平面図をはりつけた台座に、各パーツを固定します。全体のバランスをとりながら、しっかり接着させてください。最後にベニヤ板・合板の壁に、カラースプレーで彩色して完成です。なお彩色は組み立てる前に、各パーツごとに行うこともできます。 | ||

| 備 考 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』には、模型の作り方について詳細な説明が、写真、イラストなどを用いてていねいに述べられています。本書を十分にご活用いただきたいと思います。 | ||

|

原爆ドーム模型 小レンガ1万6000個を積み上げて完成。 |

| 原爆ドーム模型の中央円筒部 レンガ積み上げ方式のドーム中央円筒部。円筒部直径が45㎝あり、過大なドームのため未完成で終わった。 |

|

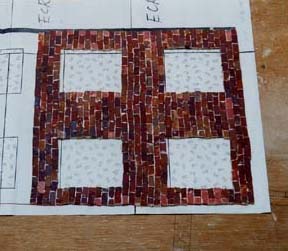

| 原爆ドーム模型の壁部分 壁の図面の上に小レンガを並べる。 |

|

![]()

| 手 順 |

内 容 | ||

| 手順1 |

原爆ドーム(旧産業奨励館)は、基本はレンガ造りです。石材およびモルタルの外装でしたが、原爆の破壊により、原爆ドームの壁はレンガがむき出しになっているところが多くあります。その事実を生かして、小レンガを積み上げて、原爆ドームの模型を製作してみませんか。なお、レンガ方式は外装が整っている旧産業奨励館模型には不適です。次の手順2で、小レンガ自体の作り方を述べます。 | ||

| 手順2 | 陶芸用粘土を用意します。十分に練って、横2㎝、高さ1㎝、厚さ0.5㎝を標準とする直方体の粘土片を多数作ります。厚さ0.5㎝のシートを作り、それを切り分けるのが早道と思います。それにベンガラ(弁柄)を塗ります。シートを切り分ける前に塗ることもできます。それを窯に入れて素焼きします。赤茶色でレンガにふさわしい色が出ます。窯については陶芸に詳しい方、あるいは美術の先生などに相談するとよいでしょう。 | ||

| 手順3 |

指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』に掲載されている製作図面を普通紙に拡大コピーします。台座の上に平面図をおきます。平面図の上に、一つひとつていねいに小レンガを並べ、積み上げていきます。とくに中央円筒部は、積み上げ方式がベストです。多数の窓があるので、位置を確かめながら注意して積み上げなければなりません。ただし、平らな壁は、平面において、小レンガを並べることもできます。 | ||

| 手順4 | レンガの素材を生かした模型なので、外装用のモルタルなどは塗りません。したがって装飾は割愛するのが妥当と思います。 | ||

| 手順5 | 原爆ドームのドーム部分は、針金を使って作ります。特に銅線は工作しやすく、色合いもよいのでお薦めです。実際の作り方は、指南書に詳しい解説がありますのでご参考にしてください。最後にドーム部分を中央円筒部の上に据えて完成です。 | ||

| 備 考 | 指南書『原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう』には、模型の作り方について詳細な説明が、写真、イラストなどを用いてていねいに述べられています。本書を十分にご活用いただきたいと思います。なお、レンガ方式については概略のみ記述されています。 |

||