ままははだけ

(2006年10月18日)

![]() 継母岳

継母岳![]()

ままははだけ

(2006年10月18日)

| 木曽御嶽の最後の秘峰、登山道の無い山、ガイドブックも無い山 − 継母岳。 その登頂記・・・といきたいところだが、残念ながら今回は敗退の記録である。 言い訳っぽいが今回、継母岳は努力目標だったので、失敗というほどではない。 しかし、いったんは本気で登頂しようと試みた結果、色々なことが分かった。 今回の下調べを元に、いずれは準備を整えて、継母岳登頂を計画したいものだ。 |

登山道の消えた山・継母岳 |

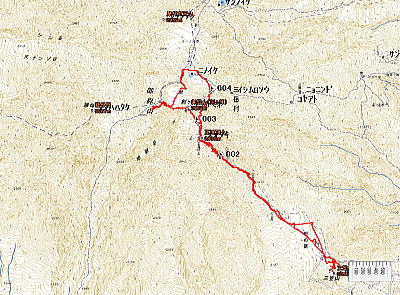

| ■■ルート■■ |

王滝口⇒ 剣ヶ峰⇒ 継母岳分岐⇒ 一ノ池横断⇒ 二ノ池⇒ 八丁ダルミ⇒ 下山 |

| 王滝口登山道 (登山口→ 王滝頂上→ 剣ヶ峰) | ||

人影はほとんど無い |

前夜、田ノ原の駐車場に乗りつけてそのまま車中泊。 翌朝、AM5:30頃出発。 人影は少なく、王滝頂上に着くまでに登山者は2人しか見なかった。 王滝口 → 剣ヶ峰の道のりは以前紹介したので省略。 |

今回も素晴らしく快晴 |

| 継母岳分岐 | ||

一ノ池の外周を回る道・童子巡り |

今は登山道のない継母岳だが、以前は王滝村の濁川から継母岳の麓を経由して剣ヶ峰まで登る道があったという。 その道は、昭和59年に長野西部地震があって以来、廃れてしまったそうだ。 しかし、一ノ池の童子巡り(お鉢巡り)の途中に、廃道の分かれ道がまだ痕跡程度に残っていた。 何やら古い道標の残骸らしき木切れと、石塔が目印らしい。 天候は良く、時間も充分にあり、絶好のアタックチャンス・・・との思いから、準備不足にもかかわらず、つい継母岳へ向かってしまった。 |

どうやらこれが継母岳分岐の目印  よく見ると道らしきものがある |

| 継母岳 | ||

継母岳は良く見えるが遠い |

継母岳へは、いったんかなり下ってからコル(?)を横切り、山頂へ登ることになる。 実は、今月に入って御嶽で登山者の凍死事故があったため、ザックは冬山用の重装備だった。 ザックはデポしてアタックしようと思ったのだが、剣ヶ峰までの登りでかなり足に疲労が残っていた。 それで、下り始めたはいいが道は悪く、予想以上に大きく下るので、体力面で無理と判断し、途中でアタックを中止した。 それでも、けっこう下りてからまた登り返したので、疲労を感じた。 やはり、今回は下調べ程度にして、次の機会を待つということであっさり断念する。 |

山頂は剣呑な容貌だ  麓には鳥居らしきものが見える |

| 地獄谷 | ||

晴天で、地獄谷の奥が良く見えた |

童子巡りの道から、地獄谷の不気味な光景が良く見えた。 いつもは霧や雲でかすみがちだが、この日は本当に条件が良く、これほど仔細に眺めることができたのは初めてだった。 昭和54年には水蒸気爆発があったそうだから、不気味なだけでなく実際に脅威なのかも知れない。 |

小さく噴煙も見える |

| 一ノ池・二ノ池 | ||

二ノ池小屋新館と六ノ池 |

継母岳を断念したところで、一ノ池を横断できそうな気がしたのでしてしまった。 登山道以外を歩くのは褒められたことではないかもしれないが、出来心でつい・・・ 一ノ池の底は部分的にぬかるんでいて、靴がいくらか沈んだ。 渡り終えて、二ノ池への道に合流する。 二ノ池はあいかわらず異様に青く、独特の美しさだった。 途中、遠くに六ノ池の窪地が見えたが、おそらく水は無いだろう。 |

二ノ池を見下ろした様子 |

| 下山 | ||

空は抜けるように青い |

下山する頃には、ちらほらと登山者の姿が見えるようになってきた。 皆、王滝口登山道や黒沢口登山道のメインストリートを歩く人ばかりで、私のように枝道を歩く人はいなかった。 天候は良すぎるくらいに良く、晴天で風も少ない。 時に日差しが暑く感じられるくらいだった。 下山を終えたのはPM1:45頃だが、早朝から登り始めたので、歩行時間は7時間位。 けっこう足が疲れた。 |

下る頃にはかなり気温も上がってきた |

| 田の原・三笠山 | ||

王滝頂上や登山道の様子まで見える |

田ノ原の駐車場に着くと、観光客が思い思いに御嶽を眺めたり、写真を撮ったりしていた。 シーズンが終わっているから駐車場の土産屋は閉まっているだろうと思っていたが、意外にも営業していた。 それだけこの時期でも観光客が見込めるのかも知れない。 足が疲れてはいたが、せっかくなので三笠山も歩いてきた。 空荷で駆けるように登り、山頂の様子をカメラに収めてきた。 |

三笠山の頂上付近 |